投稿日 2022年05月11日

更新日 2022年09月21日

初心者が思った「知っておきたい災害ボランティアの知識」

前の記事の災害ボランティアセンターの事を調べるのにネット記事や図書館の本を読みまくりました

近くの図書館でさえ災害ボランティア入門書と思われるものだけでこんなにありました

その他に図書館やネットには膨大なマニュアルや手引き書がありました

学者さんや専門家や有識者と呼ばれる方がマニュアルや手引き書や本を出しているんでしょうから非常に勉強になりました

書いてある通り社協やリーダさんの指示に従わない、不満や意見ばかりで自分は何も努力しないなど迷惑系ボランティアにならないようにしましょう

しかし入門書を全部読んでも作業は具体的にどうすれば良いのかはわかりませんでした

例えば「怪我の無いように注意してボランティア活動をしましょう」とはどの本にも書いてあります

でも私のような初心者が知りたい具体的なことは書かれていません

・具体的にどんな作業があるの?

・具体的にどんな怪我をする可能性があるの?

・怪我の防止の為に準備することは?

・怪我のない安全な作業とは?

そこでベテランボランティアさんに勉強させていただいた事を中心に衛生管理者の経験をプラスして記事にしてみました

初めて災害ボランティアに行く準備

健康であれば誰でもできる、マッチングでは早目に手を上げよう

災害ボランティアは健康であれば誰でもできます、手伝いたいと思ったら行ってみましょう

チームで対応するので技術がなくても力がなくてもできる作業があります

初心者でもベテランでもリーダーに全て報告・相談が原則です

被災者対応もリーダさんに任せた方が良いので挨拶や言葉使いなど基本的なマナーがあれば大丈夫です

入門書に書いてある「傾聴」などの技術も初心者はなくても大丈夫です

リーダーさんの対応を見て現場で勉強できます

現場の割当でマッチングというのを行いますが通常は挙手方式です

慣れた人ほど早く手をあげるので最後は初心者だけ残る傾向があります

早く手を上げれば慣れた方の中で安心して作業をすることができますので自信のない方ほど早く手を上げると良いようです

試しにいつまでも手を上げないでいたらどうなるかを試したところ

初心者のチームができて初心者のリーダさんで作業開始という事がありました

結果は想像にお任せします

ボランティア募集の情報収集(行って断られる事もある)

過去の災害ではボランティアセンターは需要とボランティアの数のアンマッチに苦労したようです

★最初はボランティアが多く集まるが現地調査ができてなくて作業が足りない

★1週間くらい経つと現地調査が進むがボランティアが減少してボランティアが足りなくなる

初心者のボランティアはボランティアセンターが立ちあがって1週間くらい経ってから行った方が良いようです

災害ボランティアセンターの情報は全国社協のホームページから検索すると良いようです

新型コロナの発生以来「地域の限定」「ワクチン接種」など条件が厳しくなってます

全社協 被災地支援 災害ボランティア情報へのリンク

日本財団などのボランティアバスはあらかじめ現地と人数などを調整しているので一般で参加するより優遇されるようですが抽選に通る必要があります

コロナ関係の規制も一般で参加するより条件がゆるくなってるようです

日本財団ボランティアセンターへのリンク

現地への宿泊手段や交通手段

大きな災害発生時はホテルや旅館などの宿泊施設が満杯になることがよくあります

発生直後は体制が整っていないのでボランティア用の駐車場も満杯になることもありますので注意して向かった方が良いようです

・大規模な災害では高速道路の無料措置がある場合があります

出発前に手続きが必要なのでまず対象地域のNEXCOのホームページへ

・日本財団などで無料のボランティアバスを運行する場合がある

・駅とボランティアセンターにシャトルバスが運行する事もある

・ボランティアセンターの臨時駐車場にシャトルバスが運行する事もある

・ホテルや旅館などの通常の宿泊施設

・NPOなどのボランティア用の格安宿泊施設

・キャンプ場や野営場でテント泊や車中泊

・道の駅で車中泊

・ボランティアセンターの駐車場で車中泊

・ボランティア用に解放されてる公共施設などで車中泊またはテント泊

災害ボランティアにはこんな作業がある

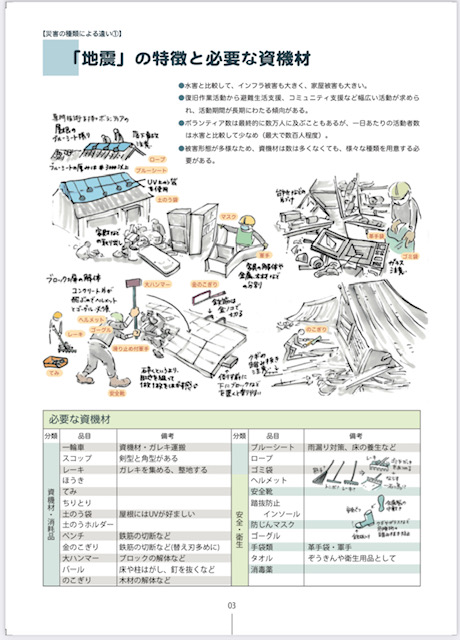

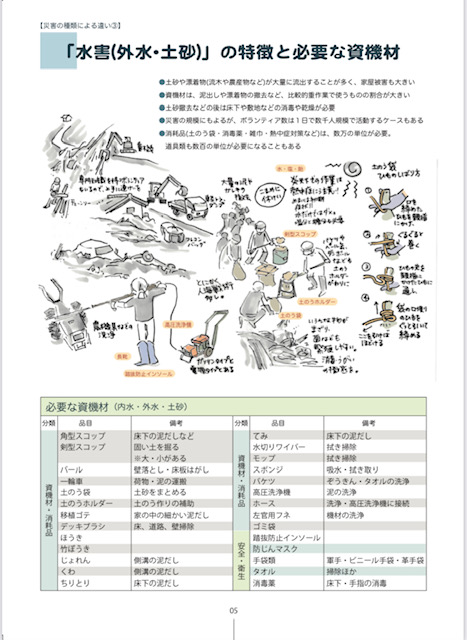

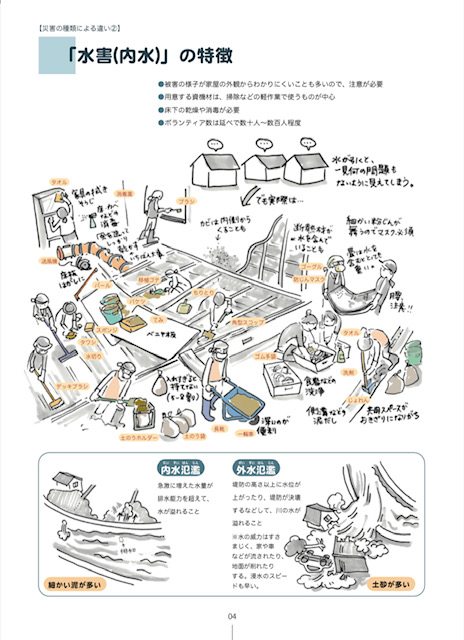

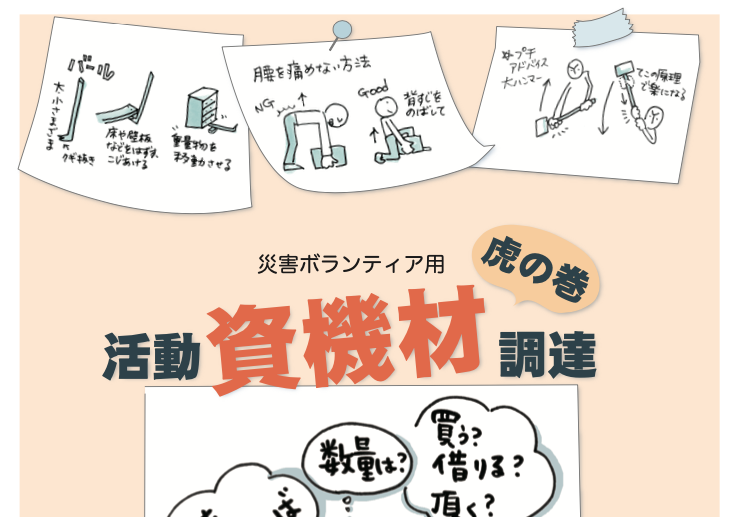

いろいろ探しましたが全社協のホームページにある「活動機材調達虎の巻」という資料に作業内容や作業のコツが最も詳しく載っていました。ぜひ読んでみてください

ただしこの通りに資機材を準備してくれてるボランティアセンターはまず無いと思ってください

特に初期の段階では記載されてる工具が無いとか足りない

休憩場所も現地で狭くてお湯も無いなども覚悟してゆきましょう

ベテランボランティアさんは自分の工具を持参してる方が多いです

活動機材虎の巻はPDFをダウンロード可能です

全国社協HPよりhttps://www.saigaivc.com/covid19/資機材関係/活動資機材調達虎の巻-2018年7月

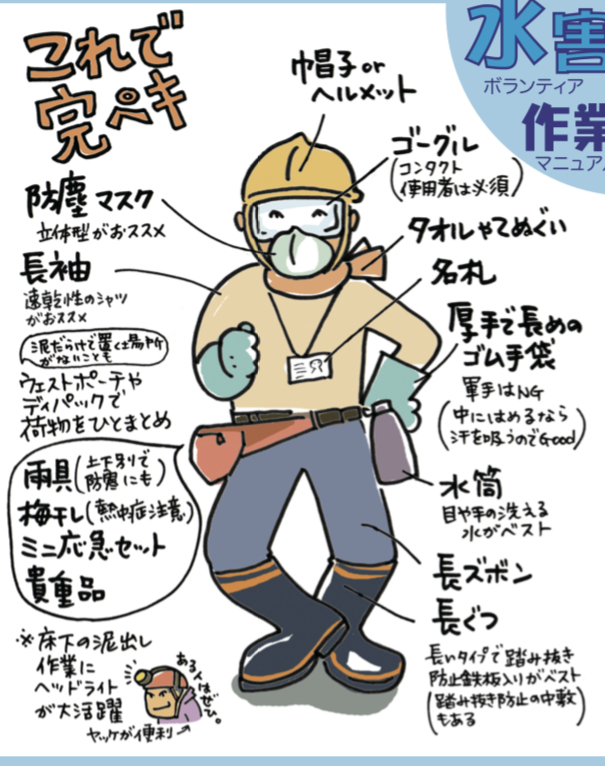

服装や持ち物(ボランティア初心者に完ペキが必要か?)

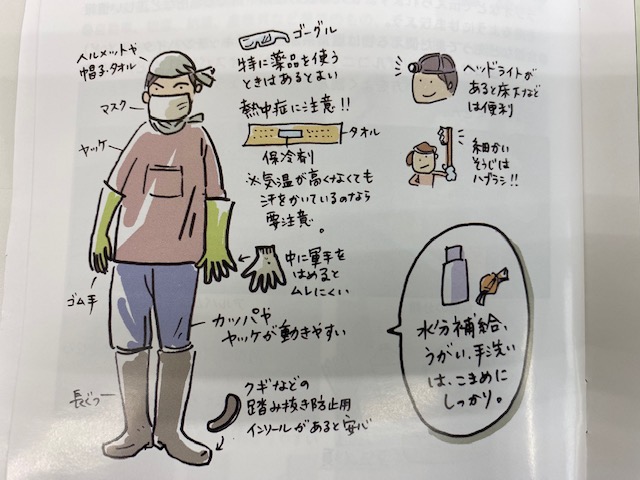

こんな完璧な装備の方は滅多に見かけません、初心者に完璧は必要ないのではないでしょうか

全国社協のHPにある服装と備品

全国社協のHPよりhttps://s97cdeb281a76c4f2.jimcontent.com/download/version/1302414307/module/3819477115/name/suigai-manual.pdf

水害の被災地で配布されていたパンフレットの写真の方が実用的です

スーパーボランティアの尾畠春夫さんによると

持ってゆくものは優しい心だけでいいです

やらせていただく お手伝いさせてもらう

とりあえずあるもので行ってみましょう

その後に必要ならしっかりしたものを買いましょう

服装は長袖長ズボン、熱中症防止で作業着や登山用の蒸れないタイプ

運ぶ物の傷防止でボタンやファスナーなどが露出してないものが良い

帽子はケガ防止や熱中症防止で必需品です

雨具(上下別のカッパ)は泥だらけの現場の必需品

長靴は安全靴と踏み抜き防止インソールがあると良い

マスクはとりあえず不織布マスクで良い

タオルは普段使いの汗をよく吸うものが良い

手袋はボランティアセンターにある場合も多いが準備した方が良い

水はボランティアセンターに寄付されたペットボトルがある場合が多い

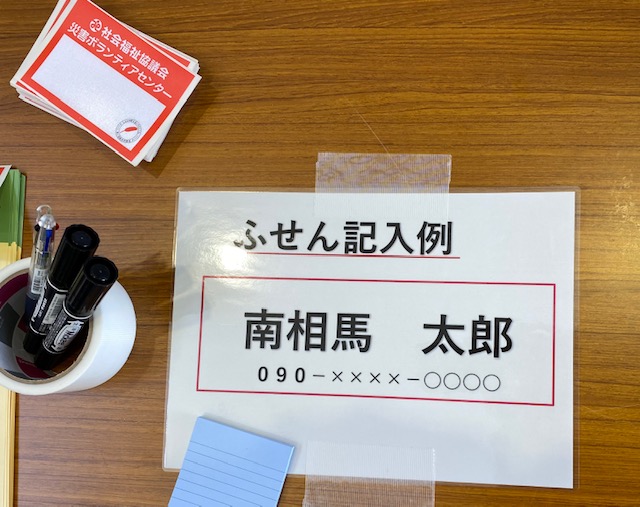

名札は現在はボランティアセンターで準備してます

首から下げる名札は作業してたら邪魔で危険で安全管理の常識を疑いますよね

応急手当セットはカットバンや消毒液など

昼食は休憩場所が満杯だったりお湯が準備されてない場合がありカップラーメンは避けた方が良い

名札はボランティアになりすました犯罪を防止したり、被災者にボランティアセンターを告知する意味もあって社協で貼るタイプの名札ができてます(一部社協にはありません)

社協によって色やデザインが違ったりしてるみたいです

ヘルメットは高所作業(2m以上)やハンマー作業、落下物の可能性のある場所で必要

ヘルメットに「労・検」マークがあるものが良いようです

粉塵用マスクは普通の不織布マスクとは性能が違います

ひどい粉塵の現場で使います

ゴーグルは粉塵の多い場所やハンマーなどでの作業で必要です

ヘッドランプは照明の点かない建物内や床下で必要な場合があります

怪我をしない、させない作業とは

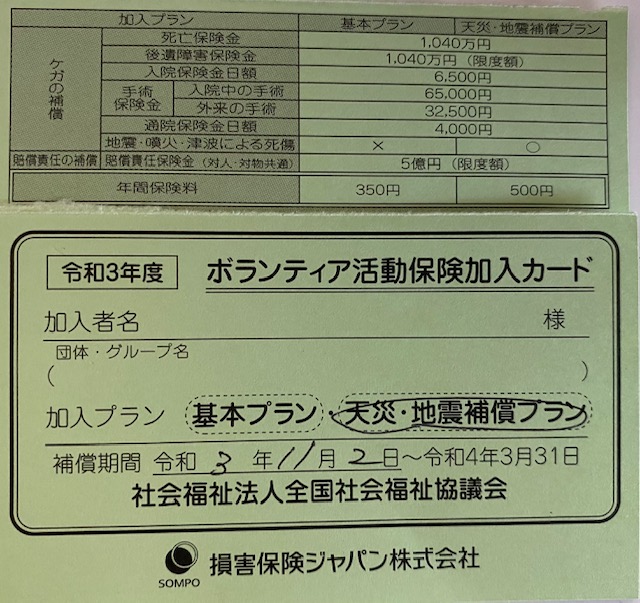

安全管理は自己責任、ボランティア活動保険は絶対です

労働災害を防止する安全衛生法はある程度の規模事業所では「衛生管理者」という資格を持った方を置いて安全管理をすることが義務付けられています

災害ボランティアは同じ作業をするのですが「自己責任」で誰も安全管理をする義務はありません

「いざとなったらボランティア活動保険があるさ」という対応ですのでボランティア活動保険には必ず入りましょう

現地の受付は混雑するので出発前に地元の社協で加入するのが良いです

ボランティア保険は「1997年のナホトカ号重油流出事故」でボランティアなどが5人も亡くなったのをきっかけにできたようです

同時にボランティアの安全管理も検討されたそうですが結論は出なかったようでボランティアセンターのマニュアルにも安全管理はほとんど記載されていません

加入者は150万人規模だそうです、年間で掛け金は5億円から6億円程度と推定されますので相当数のボランティアでの事故がおきていると想像されます

さらに令和4年度には10%以上の値上げがされました

災害ボランティアの安全管理

YouTubeの厚生労働省のチャンネルに安全管理の非常にわかりやすい教材がありました

外国人労働者向けとありますがいろんな言語版があるというだけです

日本人としては総務省や社協にボランティア事故防止用が何故ないのか?、残念ですね

労災をボランティアの事故と読み替えてご覧ください

「事故例」「転倒防止」「準備体操やストレッチ」「転落防止」「脚立安全使用」「腰痛防止」「重量物の持ち方」「熱中症防止」「防塵マスク」「手袋」「安全靴」「ヘルメット」など基本的なことがわかります

その他に

現場ではゆっくり慎重に歩く

大きな音をたてないように作業する、音=物が傷む

(被災者にとっては家にある全てのものに思い出があります)

屋根には登らない(専門の知識と安全具がある場合を除く)

ハンマーでブロック塀などを壊す時は作業者以外は近づかない

床を剥がしたり釘を抜くバールの反動に注意する

階段の上で作業しているときは階段の下に立たない

実体験で階段の上から畳が落ちてきたことがあります

軽トラックなどの誘導は進行方向に立たない

(横に立つ)

重機やクレーンの回転範囲に入らない

作業通路に落下物の危険がないことを確認する

実体験で瓦礫搬出の通路に屋根から土嚢が落下してきたことがありました

スーパーボランティア尾畠さんのノウハウです

YouTubeでスーパーボランティア尾畠さんの「はじめてのボランティア講座」を見つけました、チャンネルの一部を紹介します

これができなくても他にたくさんの作業がありますのでご心配なく

最後までご覧いただきありがとうございます

関連記事

災害ボランティアセンターの運営レベルが違いすぎた話

災害ボランティアセンターの運営レベルが違いすぎた話

車中泊で災害ボランティアに参加(ボランティアセンターとは?)

車中泊で災害ボランティアに参加(ボランティアセンターとは?)  気まま楽旅®︎

気まま楽旅®︎